|

| 筆者珍藏的三枚青獎襟章 |

是非自有公論,塵埃幾近落定了。這裡只是立此存照。

【年青還是年輕?】

狼英的施政報告一出,即有人指出其中所用的「年青」是錯的,只能說「年輕」或「青年」,並譏諷寫「年青」者是「文盲」。

暫沒時間查考辭典,只是相信用詞用法會隨社會發展而轉變,所謂約定俗成也。我以為「年青」與「年輕」同中有別:「年青」是指年紀不大,一般用以形容十多二十歲的少年、青年吧;「年輕」則是年齡相對比較小的形容,也可用在任何年齡的人身上,如「伯父看來比父親年輕」。

青年文學奬在七十年代有一句廣為人知的口號:「為了永遠年青,我們不怕成長」(引述蕪露句),若換了「年輕」,相信意思會不同吧。

這句口號,還有《年青人周報》,當時都沒有人提出異議,為什麼今天就覺得「年青」這用詞有問題呢?

【文盲作品?】

若寫「年青」是錯,是「文盲」,難道以下這些都是「文盲」所作:

魯迅《吶喊》自序:「我在年青時候也曾經做過許多夢,後來大半忘卻了,但自己也並不以為可惜。……至於自己,卻也並不願將自以為苦的寂寞,再來傳染給也如我那年青時候似的正做著好夢的青年。」

|

| 馮至《十四行集》,1948年版 |

老舍《黑白李》:「四爺年青,不拿我當個拉車的看。」

蕭紅《呼蘭河傳》:「年青的人吃了,力氣之大,可以搬動泰山…」

蕭紅《生死場》:「年青人什麼也不可靠,你叔叔也唱這曲子哩!」

何其芳《預言》:「告訴我用你銀鈴的歌聲告訴我,/你是不是預言中的年青的神?」「呵,你終於如預言中所說的無語而來,/無語而去了嗎,年青的神?」

穆旦《蛇的誘惑》:「無數年青的先生/和小姐,在玻璃夾道裏,/穿來,穿去,」

沈從文《水雲──我怎麼寫故事,故事怎麼創造我》:「從大小上可看出這是一對年青伴侶留下的…可推測得出這對年青伴侶…什麼地方有些年青溫柔的心在等待你…環境中到處是年青生命…是上海成衣匠和理髮匠等等在一個年青肉體上所表現的優美技巧…看出自然所給予一個年青肉體完美處和精細處…不過我還年青…你還年青…就顯得相當年青…」

|

| 辛笛《手掌集》,1948年版 |

沈從文《邊城》:「祖父同一個年紀青青的臉黑肩膊寬的人物,便進到屋裡了。」

馮至《十四行詩之十七》:「寂寞的兒童,白髮的夫婦/還有些年紀青青的男女」(此節出處:馮至《十四行集》,1948年版;及:《馮至選集》,香港文學研究社出版,劉以鬯先生主編。據許迪鏘說,劉先生曾向他指出「年青」是錯,「年輕」才對。)

廢名《燈》:「又想起一個年青人的詩句/『魚乃水之花。』」

辛笛《再見,藍馬店》:「年青的 不是節日/…/再見 年青的客人/『再見』就是祝福的意思」(據1948年1月初版之《手掌集》)

|

| 辛笛《手掌集》,1948年版 |

辛笛《姿》:「你嗎,年青的白花」(據1948年1月初版之《手掌集》)

張愛玲《年青的時候》:「只有年青人是自由的。年紀大了,便一寸一寸陷入習慣的泥沼裏。」

【今之例子】(太多了,隨手列舉若干)

楊牧《又是風起的時候了》:「在東海,我們雖年青快樂,卻整日疲勞。」

商禽《躍場》:「那個年青的司機忽然想起這空曠的一角叫『躍場。』」

也斯《修理匠》:「今天向我招呼的是一個年青的女佣人。」

|

| 《紅樓夢》庚辰本第六十三回 |

【年青一詞上溯至明清】

據趙善軒先生的文章,「年青」一詞早見於《清史稿》(由民國北京政府所設之清史館纂修,編纂者多為清朝遺老),與「年輕」並存而在用法上略見褒貶。以下是他的說法:

《 清史稿/志八十三/選舉三/文科》:「順治九年,選庶常四十人,擇年青貌秀者二十人習清書。」足見「年青」一詞非新近創詞,年青對貌秀,乃有才俊之意,其義與「年輕」不同。

再引兩段《清史稿》:「其時軍機大臣中無老成更事之人,福康安年輕,未能歷練,以致敏中聲勢略張。」;「宦寺之設,無非效奔走、供指使而已,萬不可使年輕敏捷之人,常侍左右。」這裡的年輕是指年少而沒有經驗,是貶意詞,反而年青則有英秀才俊之意,一貶一褒,兩者不能同日而語。

而據Antonio

Magliabecchi君提供的資料,「年青」一詞更可上溯到明朝。其有關明清兩代的「年青」用詞論據如下:

一.馮夢龍《警世通言》第十八卷〈老門生三世報恩〉:「此一臣者,官箴雖玷,但或念初任,或念年青,尚可望其自新。」

二.葉小紈《鴛鴦夢》:「你年青志高,緣何一命輕拋?」

三.《紅樓夢》第六十三回:「賈蓉又戲他老娘道:『放心罷,我父親每日為兩位姨娘操心,要尋兩個又有根基又富貴又年青又俏皮的兩位姨爹,好聘嫁這二位姨娘的,這幾年總沒揀得,可巧前日路上才相准了一個。』」(見《紅樓夢》庚辰本,附圖)

|

| 《紅樓夢》庚辰本第六十二回 |

文史證據昭昭在目,說「年青」乃五四現代漢語初生期因語言不馴或衍異變體擬聲之誤,無疑目中並無歷史。

補充:亦有論者指出,「年青」一詞見於明朝的《剪燈餘話》和明末清初的小說《玉支璣》及《幻中真》:

不過,亦有人指出在明清的文獻中,更多出現「年輕」一詞,並羅列統計資料。但這裡要說的是:多一定比少「正確」嗎?不能兩者並存而按語境各自選用嗎?一定要令「年青」因屬「錯」字而必須從此消失嗎?「年青」用至現在,可見生命力極其「頑強」,至今依然「年青」。

【曾德成吳克儉之錯】

曾德成以為「年青」是錯,一錯;向狼英提出,再錯;狼英不理時他又不理,也不反覆查考,三錯;記者會被人質疑時竟說「年青」是錯,貽害學子,誤導公眾,四錯(最最大錯)。

【都是規範惹的禍】

網上讀到章海寧《呼蘭河傳》的校訂後記,說將這本小說曾「被規範」的用詞回復原初,其中包括將「年輕」改回原初的「年青」:

「《呼蘭河傳》有一類修改是漢語規範的不斷變化造成的。在「『新文藝版』之前,各版中標點符號並無嚴格的規範,『的、地、得』的使用也沒有固定的標準。在『新文藝版』之後,特別是『黑人版』和『哈爾濱版』中,標點符號的使用完全按現行標準規範。部分詞語如:『年青』、『靡』、『想像』、『檢』、『幽美』等,都被規範為『年輕』、『沒』、『想像』、『揀』、『優美』等(筆者注:『想像』沒變,待考)。在現代文學經典中,諸如此類的修改會失去原作的時代標記,故本次修訂,基本按原作原貌予以恢復。」

資料補充:《呼蘭河傳》校訂本,章海寧校訂,侯國良插圖,中國青年出版社出版,為國內目前最權威的《呼蘭河傳》校訂本。

「年青」與「年輕」,對文字稍稍敏感的人均能在使用時察覺到分別,然後按語境斟酌使用,這種用法由來已久,絕非什麼孤例,也絕非「個別作者自定義之特例」。

吳萱人先生舉了一個「生活化」的例子,說明二者有別:

「呀,年青人噃!」,「嘿,年輕人吖!」完全不同語氣下的語意,不可對調,調則怪甚。

我認為,人是活的,語言也是活的,只有規範是死的。

【邏輯對應】

有人用詞語構成邏輯來指說「年青」不對,但論點、引據、推論都有嚴重缺陷,故也是不攻自破的。

如說「年輕」有年長、年高、年邁對應或有比較義,而「年青」則沒有年綠、年黑對應,所以不能成立。然而,要問一句:詞語非要有對應、有比較義不可嗎?「年輕」也沒有年重、年沉來對應,「輕」與長、高、邁,嚴格上並不對應。

有說青年、中年、老年成立,而後面均可加「人」,但沒有「年青人」、「年中人」、「年老人」,故「年青」乃誤。但這無非是語言習慣問題,非關構詞邏輯,正如「少年」、「幼年」也沒有「年少人」、「年幼人」之說,難道「少年」、「幼年」都是錯?(而其實只要在「年x」之後、「人」之前加上「的」字,則幾乎大部份說法均可成立,如年老的人、年青的人、年幼的人……)。而證諸老年、中年,以至壯年、少年、幼年等表述年齡的名詞,均可倒置為年老、年中(不要說「年中」乃自鑄詞,《史記扁鵲倉公列傳第四十五》便有記載:「吾年中時,嘗欲受其方。」)、年壯、年少、年幼等形容表述,為何獨獨「青年」不可倒置為「年青」?

而力言「年青」因指向不定,無法作比較義,故不能成立者,姑不論關於年齡的表述是否非要有比較義不可,只消問一個問題:何以「青年」又能成立呢?則一切亦不攻自破。

【何以不能並存呢?】

退一步想,為何有些人的邏輯是非要「年青」、「年輕」兩者只能選其一,非要指出其中一詞是錯的呢?(其實一直都只是支持「年輕」派反對「年青」派。)

我不大計算網上年青、年輕所用數量多寡,有時這些數據有人為的偏側。我的「感情」脈絡是五四至三四十年代的文學,以至接續這傳統的香港文學。近讀沈從文先生自述創作心得的《水雲》,就讀到大量「年青」的字句。我我很難接受他是錯的,而且是由魯迅一直錯至他身上。

三、四十年代的作品還是現代漢語的初生草創期嗎?不夠雅馴?我們還要迷信什麽清通的、雅馴的規範和標準嗎?沈從文作為一個眾所交譽的「文體家」,竟還有人說他的作品未臻雅馴?雖然,他會修改作品,但今日又有哪個對自己有要求的作家不修改作品呢?這和什麼現代漢語規範化有關嗎?劉以鬯先生以為「年青」是錯,但他編馮至的選集時就不敢將「年紀青青」改過來了。

我以為文學永遠先於語言規範。所謂「國語的文學,文學的國語」。有好的文學作品才可言規範,而文學作品也會永遠挑戰規範,打破規範。說到底,規範也不會永遠一成不變,否則,我們的語言便是僵死的了。

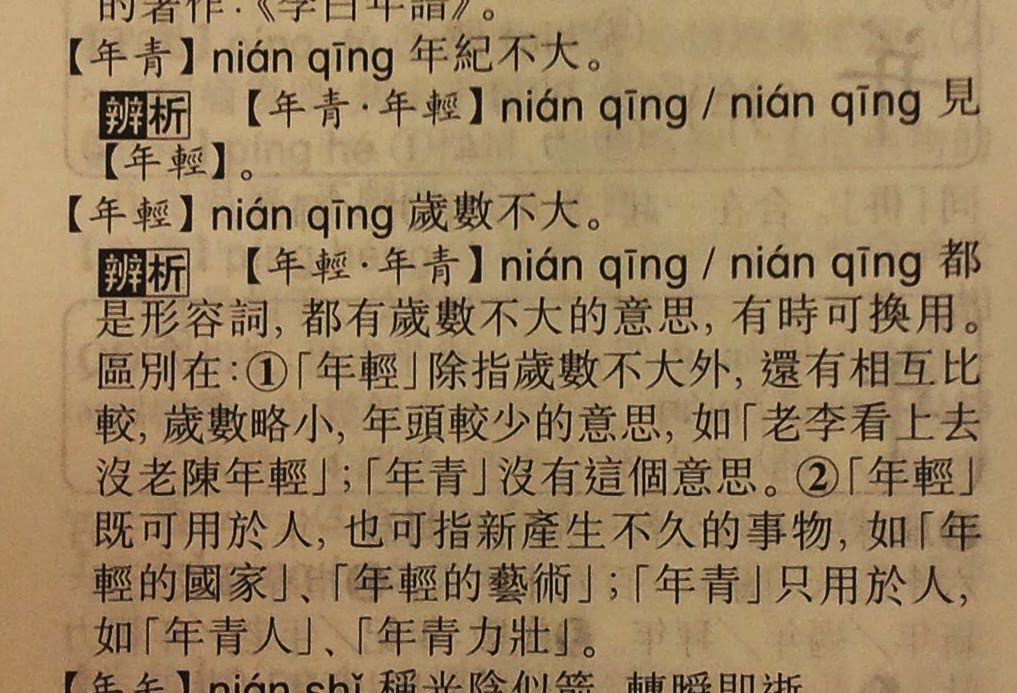

是的,《辭海》沒收「年青」與「年輕」辭條;《中華大辭典》也沒有;而台灣教育部重編的《國語辭典修訂本》,則只有「年輕」一條而無「年青」。然而,請看現今放諸各大圖書館的大部份辭典,均有收入「年青」一條,可見編辭典的人還是公平的,還是會考慮歷史、習慣以及其他各方面因素而不是胡塗動刀,亂以「規範」之名而與歷史、社會和文化切割的。筆者又參考了現在香港書局售賣的三部具代表性的辭典,也發現「年青」、「年輕」並存,而且編者還細心地作出辨識:

《朗文中文高級新辭典》(第二版),朗文出版:

【年輕•年青】都是形容詞,都有歲數不大的意思,有時可換用。區別在:1.

「年輕」除指歲數不大外,還有相互比較,歲數略小,年頭較少的意思,如「老李看上去沒老陳年輕」;「年青」沒有這個意思。2.「年輕」既可用於人,也可指新產生不久的事物,如「年輕的國家」、「年輕的藝術」;「年青」只用於人,如「年青人」、「年青力壯」。

【年輕•年青】形容詞。都可表示人的年歲不大。區別在於:「年青」著重表示年歲處於青年時期,適用的年齡段落有一定的限制;「年輕」著重表示年歲較小,適用的年齡段落距離較大,如:新當選的議員都比較年輕,一般都在四五十歲左右。

《商務新詞典》(全新版),商務印書館出版:

【年青】1.

年齡正處於青年時期。例:年青一代。2. 富有活力的。例:我雖然老了,但還有顆年青的心。

【年輕】1.

年紀不大。例:年輕有為。2. 相比之下年紀小。例:她看上去比你年輕。

我們的辭典其實早已回答了近日的爭論,如果還要一力堅持,則學子如何適從呢。別難為了學生,也別難為了教師。

.jpg)